家庭環境の健全化を目指した活動

21世紀型の家庭環境は実に多様性に富んでいます。核家族化や地域社会との関係性の変化、そしてインターネットの一般家庭への普及率の増加など、近年になって社会情勢の変化が急速に進みました。そして、それと同じくして残念なことに家庭内で起こりうる親子間の問題も多様化してきました。

家庭を取り巻く環境が大きな変化を遂げる中で、同じように家庭環境もそれに合わせて適応していくことが望まれます。昔は祖父母と同居される方が大半でしたが今は核家族化へと逆転しています。

昔は不登校や引きこもりは社会問題として取り上げられませんでしたが、今は誰にでも起こりうるものとして認知され身近に存在しています。子どもが有害な情報と簡単に触れ合う機会も増えました。家庭内暴力、引きこもり、不登校、育児ノイローゼなど挙げられる問題は数知れないほどではあります。

以前は、子どもを産んだ段階で親となり同居する祖父母や地域の人との連携の中でお手本にしたりアドバイスを受けたりしながら子どもが自立していくまで愛情を注いで育てていくことが求められました。しかし、先ほども述べたように家庭を取り巻く環境は急激に転換期を迎えています。愛情を注いで育てていくことは勿論ではありますが、それだけではなく親が率先して家庭教育を学び、子どものことや子どもを取り巻く環境のことを知り、親のスキルを学習することで親としての自信をつけていくことが求められるようになったのではないかと考えられています。

家庭教育推進協会では、孤立無援の中で不安を抱えながら子育てをしていかなくてはならない現代社会において、親がどのように子どもと接すればより良い信頼関係を築くことができるのかなどのセミナーを開き、家庭環境の健全化を目指しています。 そして、外部からは見えにくい家庭内の諸問題について直接的に専門のカウンセラーが家庭に介入することで子どもの自立を促したり、共に考えたりしながら未来に向けての健全な歩みをサポートしていきます。

家庭の問題を外部機関に相談するのは恥ずかしいという時代は終わりました。現代は親がより良い親子関係を目指すために家庭教育のスキルを学び、ご自身の家庭環境を充実させてゆく時代ではないかと考えています。

不登校や引きこもりの予防となる「家庭教育」の推進

近年、小中学生の不登校や青少年の引きこもりなどの克服や治療は心理カウンセリングなどの精神分野の援助法の発達により大きな進歩を見せています。

しかし、それらはあくまで各領域の専門性によるアプローチを中心としているため個々のケースすべてにその解決法が当てはまるとは限らず、社会全体で捉えれば根本解決には至っていないのが現状です。

そのような現状を踏まえて、時代は治療から予防に変わりつつあります。治療的なカウンセリングの発展が望まれる以上に、不登校などにならないよう予防するために親としてどのような対応が望まれるのか、または引きこもりの状態を克服するために親としてどのような援助が適切なのかを考えることが重要視されています。

さまざまな不登校の事例を見てみると、不登校や引きこもりは「いじめ」などの外的要因や、生まれ持っての性格的特質のみに必ずしも起因する問題ではないということです。

上記のような原因のみに起因する事例は確かに存在しますが、それだけが原因ではなく様々な要素が複合的に絡み合った「複合型」の事例が近年は見受けられます。

家庭教育推進協会では上記のような「複合型」の不登校や、近年取り上げられている「悩まない不登校」、登校したり休んだりを繰り返す「五月雨登校」の予防のために家族療法という手法を推奨しています。

家族療法とは親が子どもの性格傾向や年齢などを専門のカウンセラーからのアドバイスを受けながら、具体的にどのような言葉がけをすればいいのかを考えながら対応していく手法です。家族療法は不登校の復学支援機関などでも取り入れられている手法です。不登校や引きこもりの予防的な家庭教育を学ぶことで、親子の信頼関係の構築、子どもの自立心や協調性、社会性などを家庭内で開発・育成する効果が期待されます。

家庭教育推進協会では、治療的なカウンセリングだけではなく、このような予防的なカウンセリングの分野の必要性を感じており、各専門機関との連携を深めていきながら、その情報を社会にフィードバックしていくことを目指しています。また親対象の家族療法を中心とした予防的な家庭教育のセミナーやワークショップも行っています。

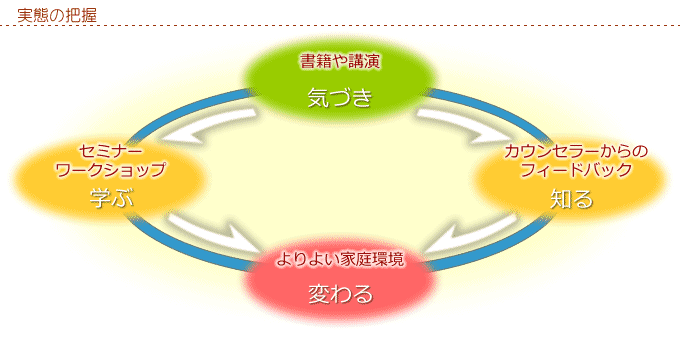

家庭問題の実態を把握し、学ぶ事の出来る環境の提供

家庭環境をよりよいものにしていく上で大切なことは、まず家庭問題をしっかりと把握することです。自分たちの家庭の問題点を明確にしたうえで、その問題点に対して的確なアプローチをかけていけば、家庭はよりよい環境へと変化していきます。

例えば、一般的によくない対応としてあげられる過保護や過干渉でしょう。どのようなものが過保護にあたり、どのようなものが過干渉にあたるのか、そして、過保護や過干渉は、子どもたちにどのような影響を与えるのかを明確にし、把握します。

「うちは過保護だから。」「私が過干渉だからダメなのかしら」と言ってはみるものの具体的にはどこが問題点なのかを明確には把握していないということはよくあります。大雑把に過保護、過干渉ととらえるだけでは変化は望めません。

「子どもの学校の用意に対して先読みして口出しを多くしている。今の学年でここまで口を出すことは、過干渉になっている可能性がある。それにより母子分離ができなくなっている。そこで、今の学年で控えることができる干渉を学び、実践していく。」といった具合に問題点を明確にし、改善できるアプローチを学び、実践していくことが大切です。ただ、無意識のうちに問題である過保護、過干渉をおこなって、自分では問題を把握することができない場合もあります。そういった、自分で分からない問題点に関しては、グループセッションでロールプレイするなど、実体験を話し、自分の家庭での問題点をお互いに指摘しあうことで補うこともできます。また訪問カウンセラーによる訪問カウンセリングを受けられている方は、訪問カウンセラーのフィードバックからも大きな効果が得られます。

家庭教育推進協会では、講演やセミナーでのグループセッション、グループエンカウンター、ロールプレイ、訪問カウンセリングなど、実態を把握した上で学ぶ環境を今後も提供していきたいと考えています。

訪問カウンセリングの有効性を広める活動

元来、カウンセリングに「訪問」という考え方はありませんでした。しかし、近年さまざまなところで「訪問カウンセラー」という名称や「訪問カウンセリング」という言葉を目にするようになりましたが、カウンセリングを訪問して行うという専門的なトレーニングを受けたカウンセラーは多くありません。

日本で「カウンセリング」というとほとんどの場合、「来談者中心療法」という考え方が元になっています。つまり、本人がきちんと意識を持ち自ら心理的葛藤を解決しようと面談室を訪れることから始まる、とする考え方です。この考え方は、現在でもカウンセリングの中心的考え方です。しかしながら、ほとんどの児童、青少年においては、心理的葛藤を認知して自己解決しようとようと、自ら面談室を訪れにくいのが現実です。

専門家の判断を仰ぎたくても、専門家のところまで行けない、連れて行けないという実情からひきこもりという言葉まで生まれてきました。また、ひきこもりや不登校に限ったことではなく、家庭での些細な悩みであっても現代においては、情報の増加によって様々な選択肢が見えてくる反面、多くの情報の中から、自分の家庭に本当に即した解決方法を導き出すことがとても難しくなってきました。家庭内での大小によらず問題の回答を得るために、家庭の内情を理解し、子どもたちの姿を見て、各家庭に合った解決方法を一緒に探ることができる専門家の必要性が急速に高まってきました。

専門家の訪問カウンセリングには、子どもの支援を行うと同時に、その家族の心の支えになれます。家族がどのように対応していくか助言を行えるということからも、訪問カウンセリングの有用性が考えられます。当協会のカウンセラーは不登校児童、ひきこもり青少年などのさまざまな支援を行い、数多くの家庭の中に一緒に入り、問題を共有してその援助にあたってきた専門家です。他人なら気にも留めない些細な問題も親の立場となり、子どもの立場となり問題を共有することで、彼らの助言は、さまざまな家庭教育の疑問に適切な回答となりえると考えています。

相談すべき専門機関が分からない時の中立的機関として

親は子どもへ家庭教育を行ううえで、さまざまな疑問や悩みを抱えます。家庭の問題は家庭だけで解決できると考えられてきた時代は過去のものとなりつつあります。家庭内の問題は、ステレオタイプな回答だけでは満足の得られる結果を出すことが難しくなってきています。選択肢の増加は、多角的な考え方を家庭に獲得させただけではなく、今までのように単純で万人が納得する正解が、手に入らない環境にも変えたと言えるでしょう。

子どもにとって一番身近な親の判断すべき問題なのか、専門機関である医療機関や児童相談所などに相談すべき問題であるのかも判断が難しくなってきました。専門機関もそれぞれの立場からの判断を回答するため、現代の子育てを行う親を迷わせる結果になっています。多岐にわたる家庭の問題が夫婦の問題であるのか、子ども自身の問題なのか、はたまた医療的な判断を要する問題なのか、親自身が受けてきたその親から受けた家庭教育方法だけでは、答えが導き出せない時代になってきています。

近年、みなさんもご存知のとおり学校では学級崩壊が見られるようになり、ひきこもりの青少年や不登校児童が160万人を超えるとも言われるようになった今日。学校の先生方の96パーセントが子どもへの家庭教育を親がしっかりと行ってくれることを強く願っています。その親はどこを頼りにすればよいのでしょうか。時代がめまぐるしく変わり自分が育った時代とは大きく変わってきたこの時代に、親にだけ責任があるのでしょうか。30年前、子どもたちのひとりひとりが各自携帯を手にし、子どもがインターネットを通じて見知らぬ誰かとキーボードを繰り会話をすることを誰が想像できたでしょうか。

家庭教育支援協会は、ハイスピードで流れていくこの時代の親や子どもたちにとって、迷ったとき悩んだときに、いつでもよき相談者としてその傍らに立てる存在になりたいと考えています。また、正解の見つけにくい子育ての中で、家庭教育の方法学んでいただくことで自信をもって家族関係を構築できるようになることを、広く伝えていきたいと考えています。

講演活動・家庭教育セミナーの展開

家庭教育推進協会では、広く家庭教育の重要性を幅広く認知していただき普及に繋げるため、全国各地において講演会やセミナー等の活動を通じ、時代に適した家庭教育の追及と発展を積極的に展開しています。

講演会では、主に、「子どもとの会話テクニック」を中心として、自立心と協調性の開発から、学校や社会に適応していける人格形成など、親と子どもの精神的な成長促進をはじめ、不登校や引きこもりなどの問題行動へ発展しないための予防対策はどのようにすればいいのか、さらに今現在問題を抱えている親御さんや教育関係の方へ向けての具体的な対処法などをテーマに、数多くの家庭教育問題と向き合ってきた経験と理論を元に講演させていただきます。

また、家庭教育を始めたいけれど、なにをどう初めていいのかわからない方、より良い家庭環境を目指す親御さん、子育てに悩む多くの方々に向けて家族療法の基本的な知識やスキルを学んでいただくため、定期的に家庭教育セミナーも開催しております。

情報化社会にあっても、個々の家庭によって書籍やインターネットでの情報だけでは分析できない子どもと親の性格傾向や時代的背景、環境的要素があり、一つの家庭で適切だった対応が万人に共通するとは限りません。

家庭教育推進協会では、家庭で起こりうる問題に対処するためには、その家庭の特徴に合ったアプローチ方法が必要だと考えております。

家庭教育セミナーにおいて各支援機関の経験豊富な専門家や、様々な親御さんを交えて多角的に討論することで、自分の家庭にあったリアルタイムな家庭教育法を見出していただけるかもしれません。

家庭教育について今まで興味がなかった方、少しでも興味がある方をはじめ、より家庭教育を学びたい方など、多くの方のご参加をお待ちしております。